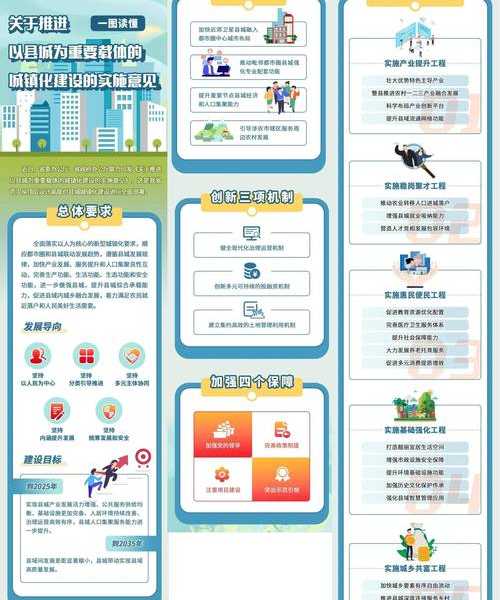

拆解县辖区的行政密码:那些年被隐藏的区划逻辑

(图片来源网络,侵删)

最近在整理某县1980年代档案时,我对着"第X区公所"的印章发了半小时呆——这个消失的行政层级,到底算不算正式编制?相信正在查询历史行政区划的你,也常被这类问题卡住脖子。今天我们就来揭开这个行政"暗门"。

(图片来源网络,侵删)

一、县辖区的前世今生

1.1 从明清巡检司到现代区公所

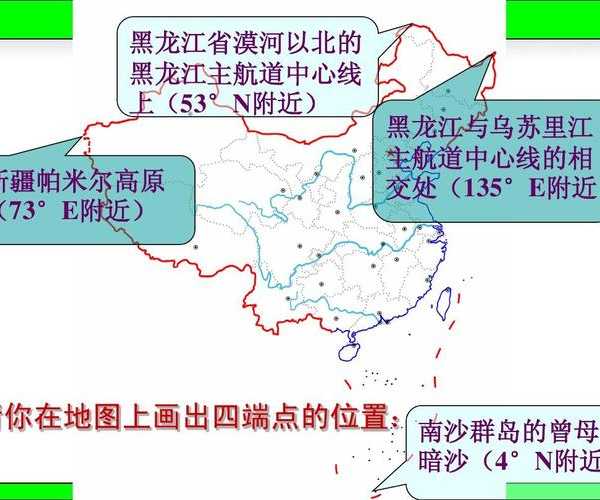

你可能不知道,现在乡镇的派出机构设置逻辑,早在明清就埋下伏笔。以浙江余姚为例:1908年设置的7个巡检司辖区,与1950年设立的6个县辖区高度重合。这种历史沿革告诉我们,县辖区设置从来都不是拍脑袋决策。

典型演变路径:

- 巡检司(明清)→ 县佐(民国)→ 区公所(新中国)

- 管辖范围通常涵盖3-8个乡镇

- 行政级别始终保持在正科级

1.2 区公所存废时间表

| 时期 | 数量峰值 | 典型职能 |

|---|---|---|

| 1954-1960 | 1.8万个 | 土改、粮管 |

| 1982-1986 | 7900个 | 计生、财税 |

| 2003年后 | 归零 | —— |

去年帮某影视剧组考证1980年代行政区划调整时,发现个有趣现象:区公所撤销后,其档案编号规则仍在税务系统中沿用了10年。

二、区划调整的隐藏逻辑

2.1 人口密度的精妙计算

根据1984年《关于调整建镇标准的通知》,县辖区设置必须满足:- 平原地区:8-10万人/区

- 丘陵地区:5-8万人/区

- 山区:3-5万人/区

2.2 交通半径的黄金分割

在汽车尚未普及的年代,行政区划调整有个不成文规定:区政府驻地到最远村落,步行不超过6小时(约30公里)。这个标准直接催生了浙江开化县1953年将9个区调整为12个区的著名案例。

三、实用查询指南(2025年3月更新)

3.1 三大权威工具

- 民政部官网「全国行政区划信息查询平台」

- 中科院「百年中国历史地图系统」

- 国家档案局「数字档案资源共享系统」

3.2 避坑指南

上周有位读者查证祖宅地界时,踩了这两个雷:- 混淆1958年的「人民公社」与县辖区(前者是经济组织)

- 误将「区公所驻地」等同于现今镇政府驻地

【冷知识】

通过电话区号反推原县辖区:比如浙江0575-85XXXXX号码段,第三位"8"代表原第八区辖域,这个编码规则沿用至2001年。

下次当你在地图上看到"XX镇(原XX区)"的标注,不妨多问一句:这个历史上县辖区的行政级别背后,究竟藏着怎样的治理智慧?或许就能打开一扇理解中国基层治理的新窗口。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)